応用情報技術者試験の概要と対策

学習スケジュールと過去問活用法

応用情報技術者試験に合格するためには、効率的な学習スケジュールの立案と、過去問題の効果的な活用が不可欠です。

特に働きながら受験する社会人や、大学の講義と並行して学習を進める学生にとって、限られた時間をどう使うかは大きな鍵となります。

このページでは、3か月/6か月のモデルスケジュールをはじめ、午前・午後それぞれの学習重点、過去問の選び方・使い方など、実際に合格を目指すうえで役立つ実践的な情報をまとめています。

また、スケジュール管理やモチベーション維持のためのツール紹介もあわせて掲載しており、初めて受験される方にも対応した内容となっています。

「どこから手をつければいいか分からない」「限られた時間で効率よく学習したい」——そういった悩みをお持ちの方は、ぜひこのページの情報を活用して、無理のない合格戦略を立ててみてください。

学習期間別スケジュール例(3か月型・6か月型)

応用情報技術者試験の対策は、自身の生活リズムや学習可能な時間に応じて計画を立てることが大切です。

ここでは、実際に多くの合格者が取り入れている代表的な学習スケジュールを「3か月集中型」「6か月計画型」の2パターンに分けてご紹介します。

【3か月集中型】週15〜20時間程度

- 1か月目:午前試験の全範囲をインプット。毎日2~3時間を確保し、分野ごとに基礎固め。

- 2か月目:過去問演習を中心にアウトプット重視の学習。午前問題の反復+午後の出題傾向確認。

- 3か月目:午後記述対策と模試形式の演習。記述式の表現方法や選択分野の得意化に集中。

【6か月計画型】週5〜10時間程度

- 1〜2か月目:午前試験の基礎インプット(テクノロジ系 → マネジメント系 → ストラテジ系の順で)。

- 3〜4か月目:午前の過去問演習+午後試験の概要理解。記述問題の出題形式に慣れる。

- 5〜6か月目:午後問題対策・模擬演習を通じてアウトプットを強化。分野の絞り込みと時間配分練習を徹底。

どちらのスケジュールも「午前で得点を安定させ、午後で合格を確実にする」ことが基本戦略です。

自分のライフスタイルに合った計画を立て、無理なく継続できるペースを心がけましょう。

スケジュール作成のポイント

学習スケジュールは、「一度立てて終わり」ではなく、継続可能かつ柔軟に調整できる計画であることが大切です。

モチベーションを維持しながら、最後までやり切れる仕組みを作りましょう。

-

ゴールから逆算して計画を立てる

試験日から逆算し、「いつまでにどの分野を終えるか」を決めておくと、学習にメリハリが生まれます。

模擬試験やレビュー期間も事前に確保しておくと安心です。 -

1週間単位で進捗を管理する

月単位よりも、週ごとの予定に落とし込むことで、遅れやすさを防止できます。

週末には「進捗の振り返り」と「翌週の微調整」を行いましょう。 -

スキマ時間を活用する工夫

通勤・通学中にスマホで過去問演習、寝る前に1問だけ午後問題に挑戦、など、5〜10分単位の積み重ねが大きな成果につながります。 -

モチベーション維持の仕掛けをつくる

進捗が見えるチェック表や、SNS・学習アプリでの記録投稿も効果的です。

自分の努力が可視化されることで継続しやすくなります。

完璧な計画でなくても構いません。実行できる計画こそが、合格への最大の近道です。

少しずつ、自分に合ったペースと仕組みを整えていきましょう。

過去問の使い方(午前・午後別)

応用情報技術者試験の対策において、過去問題は最も効果的な学習素材のひとつです。

出題傾向を把握し、出題形式に慣れることができるため、合格を目指す上で繰り返しの演習は必須です。

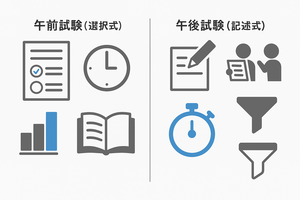

午前試験(多岐選択式)の活用法

- 過去5年分×複数回の演習が基本。出題パターンに慣れ、時間配分も身につけましょう。

- 1周目は理解を重視してじっくり解き、2周目以降はスピードと正答率を意識して演習。

- 間違えた問題は「なぜ間違えたのか」を分析し、解説と関連知識もセットで復習。

- 分野別に正答率を記録することで、弱点が可視化され、学習の優先順位が立てやすくなります。

午後試験(記述式)の活用法

- 出題形式に慣れることが最優先。最初は模範解答を読んで流れを把握するのも効果的です。

- すべての問題を解く必要はなく、自分が選択する分野に絞って重点的に演習。

- 回答は手を動かして書くことが重要。論理的に説明する力も自然と身につきます。

- 可能であれば、時間を計って解答練習し、本番と同じ環境でシミュレーションしましょう。

午前は「パターンに慣れること」、午後は「形式と表現力に慣れること」が大切です。

繰り返し解くことで得点力が着実に高まり、自信をもって本番に臨めるようになります。

演習記録の活用と振り返りの習慣

過去問や模擬試験を繰り返し解くだけで満足していませんか?

合格を確実に近づけるには、演習結果を「記録し、振り返り、改善する」というサイクルが欠かせません。

-

演習結果を記録する

解いた日付・問題番号・正誤・得点率・かかった時間を記録しておくことで、自分の成長が可視化できます。

ExcelやGoogleスプレッドシート、学習アプリなどの活用もおすすめです。 -

間違えた問題は「理由」と「改善点」まで書き出す

単に「間違えた」で終わらせず、「なぜ間違えたのか」「どの知識が足りなかったか」まで振り返ることが重要です。 -

週単位での振り返りを習慣化する

毎週末に「できたこと/できなかったこと」を整理し、次週の学習計画に反映させましょう。

この習慣により、軌道修正が早くなり、計画倒れを防げます。 -

分野ごとの正答率をグラフ化する

自分の得意/苦手分野を数値で把握することで、次の対策が明確になります。

特に午後問題対策では、得意分野への集中が戦略的な鍵となります。

記録と振り返りの積み重ねは、「何となくの勉強」から「成果につながる学習」への転換点です。

ぜひ学習の流れの中に取り入れて、合格への精度を高めていきましょう。