応用情報技術者試験の概要と対策

応用情報技術者試験とは

応用情報技術者試験は、独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)が主催する国家試験で、ITに関する高度かつ実践的な知識・スキルを体系的に評価することを目的としています。

本試験は、ITエンジニアとしての中核的な実務能力を問うものであり、開発、運用、マネジメント、セキュリティ、ネットワーク、データベースなど、多岐にわたる分野を対象としています。基本情報技術者試験よりも一段階レベルの高い試験として位置づけられており、応用的・実践的な課題への対応力が問われます。

出題形式としては、午前試験では選択肢型の知識問題を中心に、午後試験では実務に即した記述式の問題が出題され、より深い理解と応用力が求められます。特に午後問題では、与えられたシナリオに基づいて分析・判断・設計を行う能力が問われるため、実務経験や論理的思考力も重要な要素となります。

この試験は、単なる技術力の証明にとどまらず、ITプロフェッショナルとしての信頼性やキャリアの可能性を広げる資格として多くの企業に認知されています。昇進・昇格の条件、資格手当の支給対象、または社内教育制度の指標としても導入されており、実務に直結した価値ある資格です。

受験者の多くは、システムエンジニア、インフラエンジニア、プロジェクトマネージャ、あるいは情報系の大学生などで、将来的に高度情報処理技術者(高度区分)の取得を視野に入れている方も少なくありません。また、IT企業のみならず、官公庁や金融業界などでも評価対象となっており、幅広い分野で活用が可能です。

応用情報技術者試験は年に2回(春期・秋期)実施され、独学でも十分合格を目指すことができる試験です。計画的に学習を進めることで、実務経験が浅い方や学生の方でも十分にチャレンジできる設計となっており、幅広い層の受験者に対応しています。

このサイトでは、応用情報技術者試験に関する情報をわかりやすく整理し、受験を検討されている方がスムーズに理解・準備できるよう、多角的な観点から解説しています。試験制度の全体像から学習方法、参考書の選び方まで幅広くサポートしていますので、ぜひ各ページをご活用ください。

試験の構成

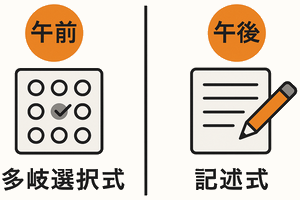

応用情報技術者試験は、午前試験(多岐選択式)と午後試験(記述式)の2部構成で実施されます。

午前・午後それぞれの試験は出題形式や評価の観点が大きく異なり、試験全体を通じて「幅広い知識」と「応用的な思考力・判断力・表現力」の両面がバランスよく問われる設計になっています。

午前試験は、選択肢から正解を選ぶ多岐選択式で、全80問が出題されます。

出題範囲は広く、テクノロジ系(アルゴリズム、ネットワーク、セキュリティ、データベースなど)、マネジメント系(開発手法、プロジェクト管理など)、ストラテジ系(経営戦略、法務、会計など)に分類されます。

各分野の基礎知識を広く浅く問う形式であるため、過去問演習によってパターンを把握することが有効です。

一方で午後試験は記述式となっており、より実践的な応用力が求められます。

午後問題は11問前後の出題があり、その中から5問を選択して解答します(年度により出題数や選択数に若干の変動あり)。

文章や図表を読み取り、課題の背景や要件を把握したうえで、問題解決に必要な知識・思考力・判断力・説明力を用いて解答を記述していく形式です。

午後試験では、出題分野として「情報セキュリティ(必須)」「ネットワーク」「データベース」「システムアーキテクチャ」「組込みシステム開発」「マネジメント・ストラテジ分野」などがあり、実務を想定したシナリオがベースになります。

問題の分量が多く、文章を素早く正確に読み取る力や論理的に整理して記述する力が求められます。

午前試験は知識量と正確性が中心となるのに対し、午後試験では実務に近い課題に対する理解力と応用力が重要となるため、単に知識を詰め込むだけでは対応が難しい構成です。

この2部構成により、知識の網羅性と問題解決力の両面が評価される、バランスの取れた試験となっています。

試験時間は、午前が150分(9:30~12:00)、午後が150分(13:00~15:30)で、1日で両方を受験します。

長時間にわたる集中力が求められるため、試験当日のスケジュールや体調管理も重要な対策の一つとなります。

応用情報技術者試験は、単なる知識試験ではなく「実務に活かせるスキルを持っているか」を重視した構成です。

午前対策は知識のインプットと過去問演習を中心に、午後対策は出題形式に慣れるための記述練習と分野別の得意分野を見極めた戦略がカギとなります。