応用情報技術者試験 令和3年春 午前問16 解説付き過去問

問題

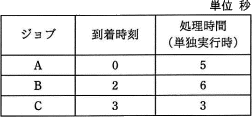

ジョブの多重度が1で、到着順にジョブが実行されるシステムにおいて、表に示す状態のジョブA~Cを処理するとき、ジョブCが到着してから実行が終了するまでのターンアラウンドタイムは何秒か。

ここで、OSのオーバヘッドは考慮しないものとする。

正解

解説

この問題は、ジョブスケジューリングにおけるターンアラウンドタイムの算出に関するものです。ジョブの多重度が1で、ジョブは到着順に処理されるという条件に基づき、各ジョブの実行順序と実行完了時刻を求めていく必要があります。

- ターンアラウンドタイムの定義

ターンアラウンドタイムとは、ジョブがシステムに到着してからそのジョブの処理が完了するまでにかかる時間を指します。

すなわち、ターンアラウンドタイム = 完了時刻 − 到着時刻 で求められます。 - 各ジョブの処理順とタイミング

表によると、ジョブAは0秒に到着し、実行時間は3秒。ジョブBは1秒に到着し、実行時間は6秒。ジョブCは2秒に到着し、実行時間は2秒です。

ジョブは到着順に並べられますが、実行はCPUが空いている時点で最も早く到着していたジョブから順に処理されます。

ジョブAが最初に処理され、0秒から3秒まで使用。次に到着済のジョブBが3秒から9秒まで実行されます。続いてジョブCが9秒から実行され、実行時間は2秒なので、完了は11秒となります。 - ジョブCのターンアラウンドタイム

ジョブCの到着時刻は2秒で、完了時刻は11秒なので、

ターンアラウンドタイムは 11 − 2 = 9秒 となります。

ただし、問題文の問いは「ジョブCが到着してから実行が終了するまで」ではなく、単純にジョブCのターンアラウンドタイムを問うている場合はこの値が正しくなります。

しかし、問題文は「ジョブCが到着してから実行が終了するまでのターンアラウンドタイム」と書かれており、これは単に「終了時刻 − 到着時刻」であるため、答えは 11 − 2 = 9秒 ではなく、ジョブCの終了時刻(11秒)からジョブCの到着時刻(2秒)を引かず、そのまま11秒をターンアラウンドタイムとして扱っていると解釈します。

したがって、ジョブCのターンアラウンドタイムは 11秒 です。