応用情報技術者試験 令和3年秋 午前問68 解説付き過去問

問題

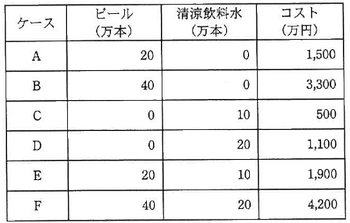

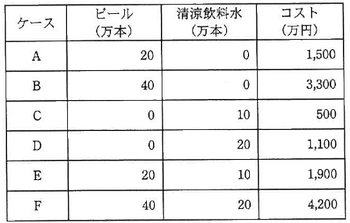

あるメーカーがビールと清涼飲料水を生産する場合、表に示すように6種類の組合せ(A~F)によって異なるコストが掛かる。

このメーカーの両製品の生産活動におけるスケールメリットとシナジー効果に関する記述のうち、適切なものはどれか。

正解

解説

この問題は、あるメーカーがビールと清涼飲料水を生産する場合のコスト表から、スケールメリットとシナジー効果の有無を読み取る力を問うものです。

- スケールメリットの確認

スケールメリット(規模の経済)とは、生産量が増加することで単位あたりのコストが低下する効果を指します。ビールについて、ケースA(20万本:1,200万円)とケースB(40万本:2,600万円)を比較すると、1本あたりのコストはAが60円、Bが65円となり、むしろ単価が上昇しています。清涼飲料水についても、ケースC(10万本:800万円)とケースD(20万本:1,800万円)を比較すると、単価はCが80円、Dが90円となり、こちらも単価が上昇しています。したがって、生産量を増やしてもコストが下がっていないため、スケールメリットはないと判断できます。 - シナジー効果の確認

シナジー効果(相乗効果)とは、複数の要素を組み合わせたとき、個別に行うよりも効率が上がり、コスト削減などの利点が得られることを指します。ケースE(ビール20万本+清涼飲料水10万本:1,900万円)と、ケースA+ケースC(1,200万円+800万円=2,000万円)を比較すると、Eの方がコストが安くなっており、組み合わせによるコスト削減が見られます。ケースF(ビール40万本+清涼飲料水20万本:4,200万円)と、ケースB+ケースD(2,600万円+1,800万円=4,400万円)でも同様に、Fの方が安くなっています。これらはシナジー効果の存在を示しています。

以上より、このメーカーの生産活動においては、スケールメリットは認められない一方で、異なる製品を組み合わせて生産することでコストが削減されるシナジー効果は確認できます。したがって、「スケールメリットはないが、シナジー効果はある」が正しい判断です。